(一) 总体规模

长春健康职业学院于2016年12月经吉林省人民政府批准、报教育部备案设立,是吉林省第一所以“健康”命名的高等职业院校。学校设有健康医护学院、健康医技学院、健康管理学院、健康教育学院、健康饮食学院、健康运动学院、健康科技学院、马克思主义学院等11个教学单位。开设护理、康复治疗技术、医学美容技术、健康管理、老年保健与管理、学前教育等26个专业。

学校实行“对应专业、融入行业、创建企业、形成基地”的产教融合、校企协同育人的办学机制,建有集教学、培训、科研、技术服务于一体的校内外实践基地300余个。先后在吉林省内、京津唐、长三角、环渤海等区域30个省市与百余家企事业单位签订校企合作协议,建立起稳定的顶岗实习就业基地,形成了教育和产业良性互动、学校和企业优势互补的发展格局。

学校编制和正式发布《长春健康职业学院2024届毕业生就业质量报告》。本报告数据来源于长春健康职业学院就业信息数据。数据统计截止日期为2024年8月27日。使用数据主要涉及毕业生的规模和结构、毕业去向落实率、毕业生去向、就业流向等。

(二)主要结构

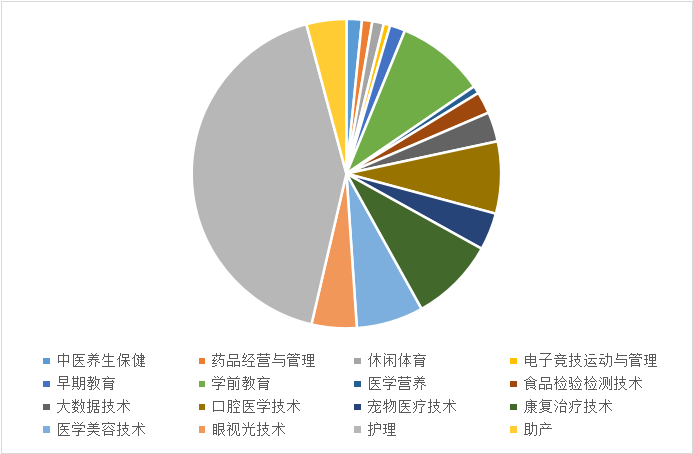

1.专业结构

2024年我校共有毕业生744人,护理314人,学前教育69人,康复治疗技术66人,口腔医学技术56人,医学美容技术52人,眼视光技术35人,助产31人,宠物医疗技术29人,大数据技术23人,食品检验检测技术17人,早期教育12人,中医养生保健12人,休闲体育9人,药品经营与管理8人,医学营养6人,电子竞技运动与管理5人。

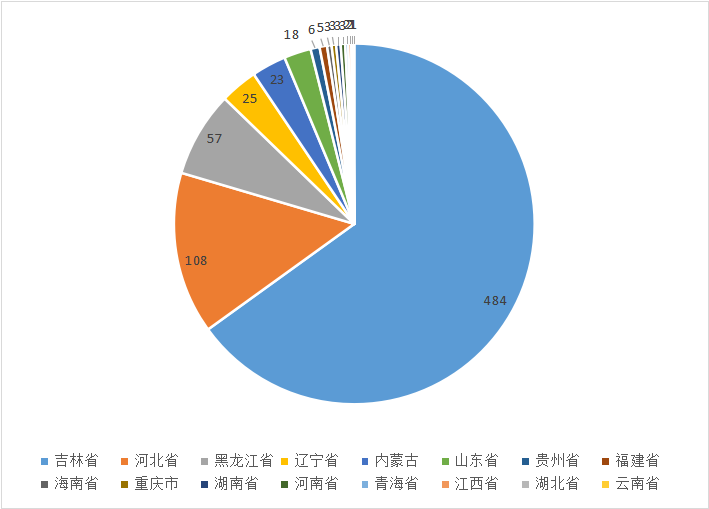

2.生源结构

2024年我校共有毕业生744人,吉林省484人,占总人数的65.05%;河北省108人,占总人数的14.51%;黑龙江省57人,占总人数的7.66%;辽宁省25人,占总人数的3.36%;内蒙古23人,占总人数的3.09%;山东省18人,占总人数的2.41%;贵州省6人,占总人数的0.8%;福建省5人,占总人数的0.67%;海南省3人,占总人数的0.4%;重庆市3人,占总人数的0.40%;湖南省3人,占总人数的0.4%;河南省3人,占总人数的0.4%;青海省2人,占总人数的0.26%;江西省2人,占总人数的0.26%;湖北省1人,占总人数的0.13%;云南省1人,占总人数的0.13%。

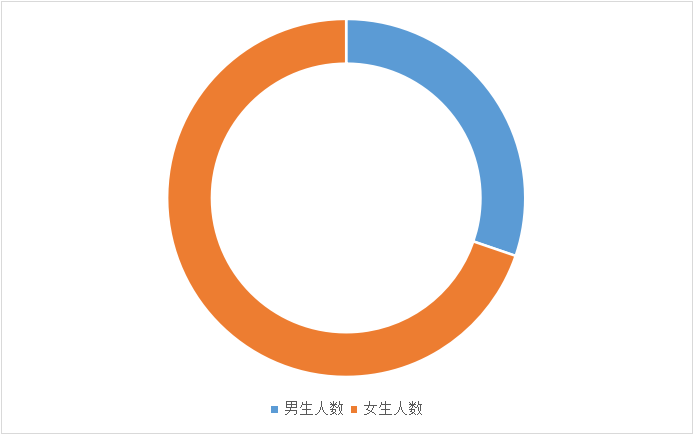

3.性别结构

2024年我校共有毕业生744人,其中男生225人,女生519人。

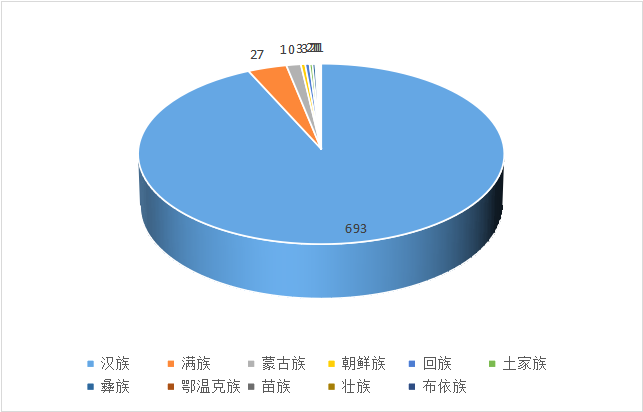

4.民族分布

2024年我校共有毕业生744人,汉族693人,满族27人,蒙古族10人,朝鲜族3人,回族3人,土家族2人,彝族2人,鄂温克族1人,苗族1人,壮族1人,布依族1人。

二、毕业生就业状况及相关分析

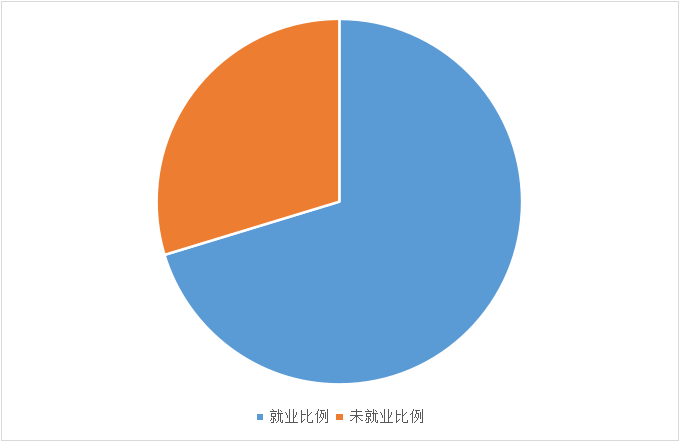

(一) 整体毕业去向落实率

2024年毕业生744人,就业523人,毕业去向落实率为70.30%。(统计时间截止到2024年8月27日)

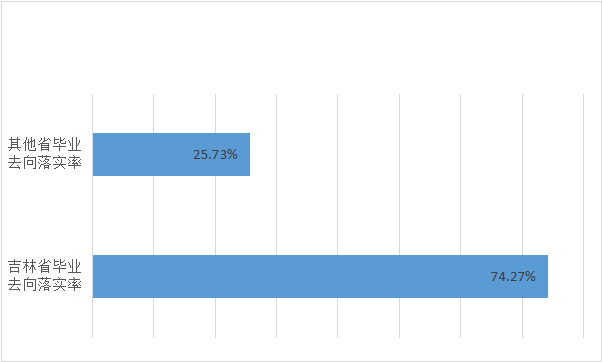

(一) 省内毕业去向落实率

2024年毕业生744人,毕业去向留省率为74.27%。(统计时间截止到2024年8月27日)

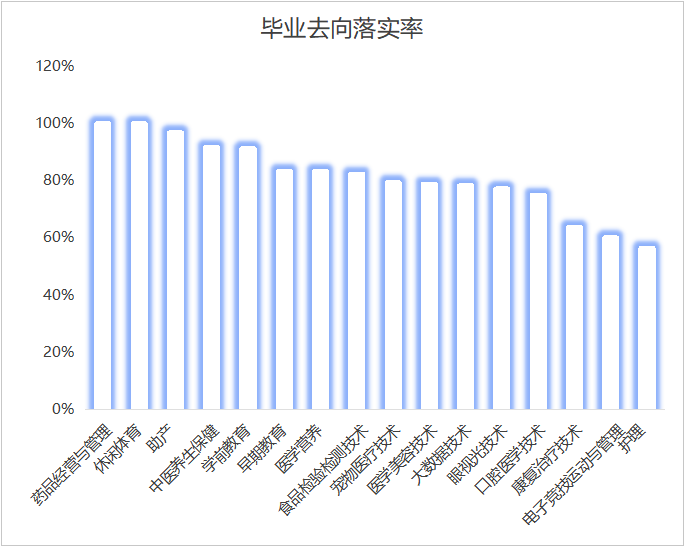

(三)专业毕业去向落实率统计

2024届各专业毕业生毕业去向落实率:药品经营与管理100%;休闲体育100%;助产96.77%;中医养生保健92%;学前教育91.30%;早期教育83%;医学营养83%;食品检验检测技术82.35%;宠物医疗技术79.31%;医学美容技术79%;大数据技术 78.26%;眼视光技术 77.14%;口腔医学技术75.00%;康复治疗技术 63.63%;电子竞技运动与管理60%;护理56.36%。

三、2024年毕业生就业工作特色和经验做法

学校始终以国家“健康中国”2030年纲要为办学中心思想,秉承“育人为本,德育为先,服务地方经济社会发展”的理念,依托大健康产业,产教融合,链条式发展。构建“一专业、一行业、一企业、一基地”的人才培养模式。学校严格贯彻落实国家教育部高校学生司和吉林省教育厅高校学生处、吉林省高等学校毕业生就业指导中心的相关工作部署,布置学生就业工作。学校针对2024届毕业生就业工作,形成了《长春健康职业学院2024届毕业生就业工作实施方案》,《长春健康职业学院2024届毕业生就业困难群体帮扶机制》,《长春健康职业学院2024届毕业生就业核查工作方案》,由学校校长和党委书记统筹领导学生就业指导相关工作。深入实施“全员抓就业、全程为就业、全面促就业”。

(一)主要工作成绩

1.搭建多元招聘平台,拓宽就业渠道

(1)线下双选会精准发力

4月19日召开“创业奋斗‘就’在吉林”长春健康职业学院2024年就业(实习)双选会。邀请126家优质企业入校揽才,提供就业岗位2155个,双选会现场参与人数达3000余人次。

(2)线上宣讲会创新拓展

顺应线上求职趋势,举办17次空中宣讲会,打破地域限制,吸引外地知名企业参与。参会企业通过直播展示企业文化、岗位详情、福利待遇,毕业生线上互动提问,投递简历,初步达成就业意向80余人次。

(3)大力拓展就业市场和就业渠道

2024年6月至7月对我校省外河北、河南、山东、黑龙江、辽宁重点招生省份21个城市、102家企业进行实地走访,精准有效访企拓岗,足质足量开拓就业岗位,并与51家企业签订校企合作协议。

2.强化专项培训赋能,助力双困生就业

认真落实吉林省高等学校毕业生就业指导中心对“双困生”就业能力提升培训的部署。结合我校实际情况,共 40名毕业生参加了为期4天关于职业探索、潜力挖掘、简历制作的培训课程,从根本上帮扶我校“双困生”实现充分就业。

3.精准落实补贴政策,缓解学生求职压力

根据《关于做好2020届高校毕业生求职创业补贴发放工作的通知》的文件要求,对2024届毕业生提交上来的求职创业补贴材料进行严格的反复核查,最终共有47名学生通过核查获得求职创业补贴。

4.双创教学硕果累累,赛事服务佳绩频频

双创办公室本年度完成计划学时200,课程开设覆盖全专业累计授课学生2000人。指导学生双创项目515项,项目参与率占大一年级的百分之百。组织校级双创赛事一次,双创辅导参与学生数量达到700余人,全年获得省级以上双创赛事奖项15个。

(二)突出工作亮点

1. 双选会前置就业指导,会后延伸企业反馈

会前邀请教育部高校创业指导师李新殿副教授展开《个人成长与就业指导》专题讲座,剖析行业趋势、面试技巧;会中设置“简历门诊”“职业测评”专区,实时为学生答疑解惑、优化简历;会后跟踪企业反馈,为未签约学生精准推荐岗位,形成招聘闭环,提升双选会实效性。

2.补贴核查零失误,诚信保障暖人心

在求职创业补贴核查中对学生申报信息反复验证;全程公开透明,审核进度、结果实时在校内公示,接受师生监督,确保补贴发放公平公正,零差错、零投诉。

(三)主要经验做法

1.数据驱动,实现就业工作精准管理

(1)搭建就业信息大数据平台

对我校2024届全体毕业生进行就业意向调查问卷,根据结果整合学生简历、求职意向、企业招聘需求、就业签约进度等数据,运用数据分析为学生精准推送岗位;为企业筛选匹配人才,提升招聘效率。

(2)动态监测就业态势

每周生成就业数据分析报告,实时掌握各学院、各专业毕业去向落实率;针对就业困难专业,及时调整帮扶策略,确保就业工作有的放矢。

2.持续跟踪,保障就业服务全链条覆盖

(1)前置就业指导

从大一开始开设职业规划课程,引导学生树立正确就业观,提升学生职业认知;临近毕业开展求职技巧培训,全方位武装学生求职能力。

(2)后置就业跟踪

毕业后持续跟踪毕业生职业发展2-3年,收集企业及学生反馈,优化专业设置、课程内容;定期举办校友分享会,邀请优秀毕业生回校交流,激励在校生成长,形成就业服务良性循环。

就业工作是民办高校的生命线,关乎学校办学育人工作全局,它既是民生工程,也是政治站位,是社会对学校人才培养的基本检验和要求,⼀个学生的就业牵动⼀个家庭的幸福,带动学校发展的脚步,也关系到整个社会的稳定。我校会继续努力,克服各种困难,吸取这一年中的工作经验与教训,使2025届的就业工作开展得更加顺利。

学校建立2022届毕业生就业统计公开反馈机制

教育厅监督电话:0431-84657570\84657571

学校监督电话:0431-82533667

学校建立2022届毕业生就业统计公开反馈机制

教育厅监督电话:0431-84657570\84657571

学校监督电话:0431-82533667